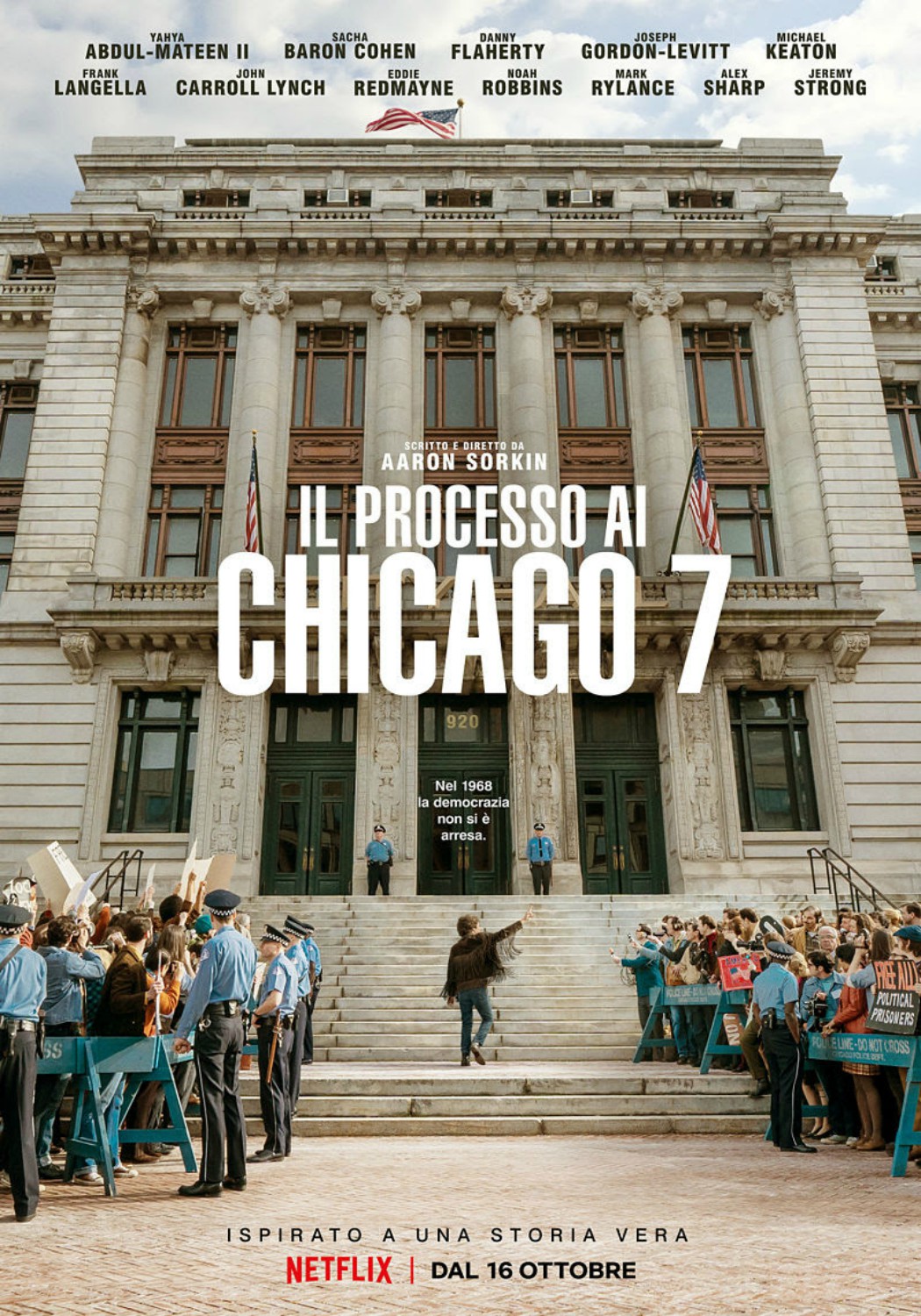

Il processo ai Chicago 7

TITOLO ORIGINALE: The Trial of the Chicago 7

REGISTA: Aaron Sorkin

SCENEGGIATORE: Aaron Sorkin

PAESE: USA

ANNO: 2020

DURATA: 129'

ATTORI: Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella

SCENE SENSIBILI: violenza dei tafferugli e turpiloquio nei limiti del genere

Hoffman e Rubin erano i cofondatori dello “Youth International Party” anche detti Yippies; Hayden e Davis, invece, erano i promotori del gruppo di studenti attivisti di sinistra “Students for a Democratic Society” (SDS); a loro si aggiunsero Dellinger, Weiner, Froines e Seale, che nel 1966 aveva dato vita alle cosiddette “Pantere Nere”, un’organizzazione rivoluzionario-comunista che teorizzava la rivolta armata degli afroamericani.

Ecco i protagonisti al banco degli imputati in un processo che fu sotto gli occhi di tutti gli Stati Uniti. Cinque mesi prima, il 28 agosto 1968, in occasione della Convention Nazionale Democratica, per protestare contro il sempre più massiccio invio di uomini in Vietnam, questi otto uomini vengono arrestati con l’accusa di aver incitato i dimostranti ad aggredire la Guardia Nazionale dell’Illinois. Ora in aula, i due procuratori Foran e Schultz, incaricati dell’accusa, si contrappongono agli avvocati Kunstler e Weinglass che difendono tutti e sette gli imputati tranne Seale, il cui legale è in ospedale e che quindi chiede di potersi difendere direttamente senza ottenerne l’autorizzazione.

Giorno dopo giorno il processo si dimostra un braccio di ferro politico, in cui il giudice Julius Hoffman, decisamente non imparziale, deve trovare a tutti i costi dei colpevoli secondo la volontà del nuovo procuratore generale subentrato con l’elezione del Presidente repubblicano Nixon.

Un legal politico dove la ricostruzione dettagliata e il pathos si incontrano

È certo merito della scrittura sapiente e nitida del premio Oscar Aaron Sorkin, in quest’occasione anche dietro la macchina da presa, ma questo film è la conferma che il genere giudiziario Usa non ha rivali. Chi altri saprebbe tenere incollato lo spettatore per più di due ore all’interno di un’aula di tribunale, con solo alcuni flashback a rievocare gli eventi scatenanti il processo? Certo il processo di questa ricostruzione è stato particolarmente caratterizzato da strumentalizzazioni politiche plateali e quindi facili da denunciare, ma ci si domanda se si sarebbe riusciti a fare un’opera simile in Italia dove la maggior parte dei grandi casi giudiziari sono durati anni e spesso non arrivando a conclusioni condivise.

Fra gli esempi di legal nostrani viene alla mente Romanzo di una strage diretto da Marco Tullio Giordana nel 2012 sul processo per la strage di piazza Fontana, ma la sensazione è che il confronto sia impari rispetto alla capacità statunitense di ricostruire la vicenda giudiziaria consentendo a chi guarda di uscire dalla sala appagato perché giustizia è stata fatta, la storia è stata scritta e non potrà essere travisata.

Una pagina di storia contemporanea che si fa cinema

Il cast è ispirato e i dialoghi incisivi come se fossero scanditi da un metronomo. Anche se a digiuno dell’argomento, lo spettatore – a cui è, però, richiesta una visione non superficiale – si trova subito coinvolto e desideroso di giungere al verdetto. C’è l’onestà di un punto di vista preciso che a nostro avviso infonde nello spettatore la rassicurante percezione che la verità sia raggiungibile e non solo un’utopia.

Al termine del racconto si percepisce di aver assistito ad un grande scontro in cui in gioco è il fondamentale valore della pace. Chi si opponeva alla guerra in Vietnam lo ha fatto davvero in modo non violento? E significativa è la richiesta di perdono che Dellinger subito chiede all’usciere che ha percosso in un momento di ira e frustrazione.

Fondamentali sono, poi, i cartelli finali che sintetizzano gli ultimi esiti della vicenda narrata. “Tutto il mondo ci guarda” gridano gli attivisti alla fine del film, mentre nella deposizione finale Hayden, invece di un’arringa a sua difesa, si limita ad elencare i nomi dei soldati caduti in Vietnam e, pur con quel pizzico di prosopopea tipicamente Usa, rispetto per le vittime di guerra, orgoglio e giustizia ci paiono davvero trionfare.

Giovanni M. Capetta

Tag: 4 stelle, Aaron Sorkin, anni '60, Drammatico, Legal, Netflix, Storico