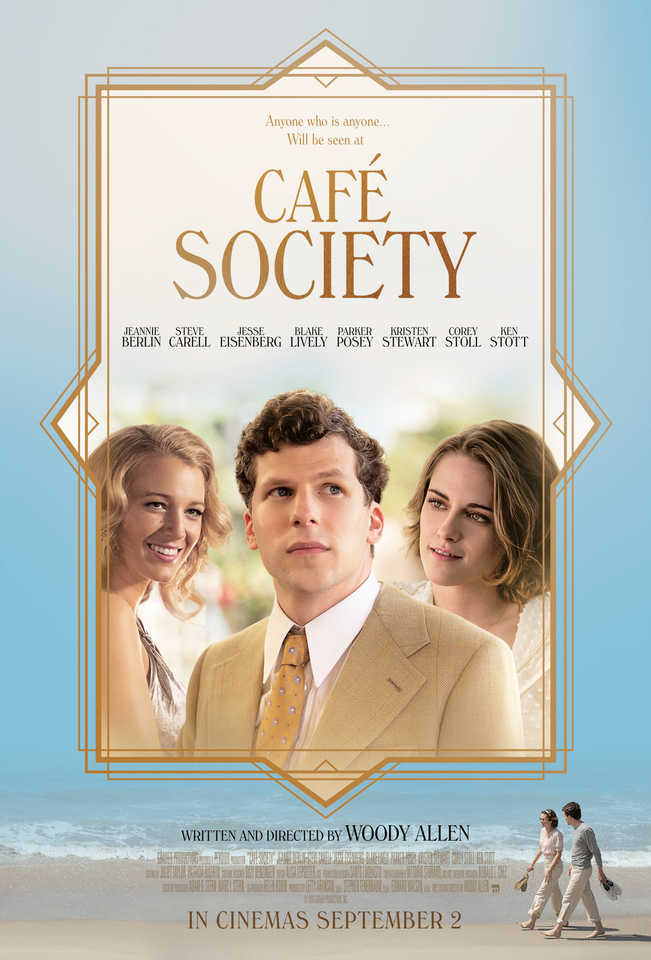

Café Society

TITOLO ORIGINALE: Café Society

REGISTA: Woody Allen

SCENEGGIATORE: Woody Allen

PAESE: Usa

ANNO: 2016

DURATA: 96'

ATTORI: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively, Parker Posey.

SCENE SENSIBILI: alcune gag e allusioni sessuali leggere, alcune scene di violenza in chiave comica.

Negli anni ’30, Bobby, ultimo figlio di una famiglia newyorkese ebraica, decide di tentare la fortuna trasferendosi a Los Angeles e lavorando presso l’agenzia per attori gestita da suo zio. A fargli da guida nel nuovo mondo la seducente segretaria dello zio, Vonnie, di cui Bobby si innamora perdutamente. Quando la ragazza viene lasciata dal fidanzato, Bobby vorrebbe sposarla e portarla con sé a New York, deluso dalla vacuità della realtà hollywoodiana. Vonnie, però, nasconde un amore compromettente e forse non è disposta come sembra a lasciare lo scintillio dello star system.

Illusione e disillusione

Il rovescio del cinico disincanto alleniano è il rifugio estetico in un passato che brilla d’irreale fulgore. Dopo i recenti Magic in the Moonlight e Midnight in Paris, il meccanismo è più che mai evidente in Café Society, nostalgica fuga nell’età d’oro di Hollywood, tra il patinato mondo dello star system californiano e una Manhattan fervida di gangster e vita notturna.

Si respira nel film una freschezza maggiore rispetto al precedente Irrational Man, grazie a una sperimentazione estetica ravvivante e alla scelta del punto di vista. A introdurci nella Los Angeles delle star è un giovane ebreo newyorkese, innocente e sognatore, che insegue, lontano dalla concretezza di una Brooklyn dai colori spenti, il sogno di un mondo sfavillante.

La differenza di cifra rispetto ad altri film di Allen è da attribuire alla fotografia di Vittorio Storaro che, con licenze cromatiche degne de Il conformista di Bernardo Bertolucci, accende Hollywood di arancione e intesse di luce la mitologia degli anni ruggenti.

Il magnetismo del primo amore

Non è difficile appassionarsi a Bobby mentre, pesce fuor d’acqua, esplora la vacuità hollywoodiana, guidato da Vonnie, una schietta ma misteriosa Kristen Stewart.

La prima metà del film scorre avvolgente, tra qualche gag riuscita e il magnetismo del primo amore. Come da topos alleniano il coro comico e morale è affidato ai commenti a distanza della famiglia ebraica.

Si rimane catturati dal dispiegarsi di un romanzo di formazione che appartiene a tutti e in cui certo trapela anche qualcosa del regista. Si empatizza con Bobby nel maturare della scelta identitaria di tornare a New York, lontano da fasti di una Hollywood inutilmente incantatrice.

La storia d’amore con Vonnie vibra dell’emozione delle prime volte sino alla delusione finale che Allen non racconta, abbandonando il suo personaggio nel momento della crisi e ritrovandolo in una Manhattan non meno scintillante di Hollywood, alle prese con un’adultità accelerata di cui non esplora la genesi.

Un amore impossibile che non permette di vivere il presente

Accade così che nella seconda parte del film Bobby appaia lontano, non ci sono chiare le motivazioni delle sue scelte – dal matrimonio, alla professione, alla paternità.

Forse un modo per raccontare che Bobby non c’è più, imprigionato in un sogno d’amore non vissuto. Di certo il racconto si inceppa, si fa anonimo e indifferente, e quando Vonnie ritorna, abbruttita dalla vacuità che ha scelto eppure con l’aura intatta del primo amore, è difficile tornare a gioire e soffrire con Bobby.

In questo modo il finale nostalgico non accede alla potenza struggente di altri amori sospesi, alla Lost in Translation; piuttosto il sogno di un amore impossibile appare una prigione che non permette di vivere il presente.

Nel finale si ritrova la mitologia dell’altrove, che echeggia tematicamente nelle brillanti notazioni dei famigliari sull’assenza di un Aldilà ebraico.

Torna la dicotomia tipicamente alleniana tra illusione e disillusione: a conti fatti corollario del suo cinismo che incorona una vita non vissuta, poiché quella da viversi, nell’apparente banalità del quotidiano, si mostra deludente. Peccato che per le carenze della narrazione risulti difficile credere nell’altrove dell’amore tra Bobby e Vonnie, e si rimanga con l’amarezza di un presente non vissuto in nome di un sogno a basso prezzo.

Eleonora Recalcati

Tag: 3 stelle, Commedia, Drammatico, Sentimentale, Woody Allen